في الكتابة عن المفكر سعيد ناشيد، يجد القلم نفسه أمام تجربة فكرية متفردة، تَنهل من الفلسفة وتُعيد صوغها بروح يومية قريبة من القارئ، فلا تبقى الفلسفة مجرد نظريات جافة أو معادلات معرفية صعبة، بقدر ما تتحول إلى معايشة ملموسة تشبه خبز الحياة اليومي. ومن خلال كتبه التي توزعت على أكثر من عقدين، استطاع أن يفتح مسالك جديدة في الفكر العربي المعاصر، متجاوزاً الاصطفافات الأيديولوجية الضيقة، ومفضلاً الرهان على العقلانية والحرية والتنوير.

ومنذ كتابه الأول “الحداثة والقرآن” الصادر سنة 2005، أعلن عن جرأة فكرية قوامها مساءلة الموروث بعيون العقل، دون عداء مسبق، بل بدافع الرغبة في الفهم. ثم جاء كتابه “دروب الحداثة” (2009) ليوسع دائرة التفكير في أسئلة التحديث داخل المجتمعات العربية، وقبل أن يبلور في “الحداثة الممكنة” (2012) و”التداوي بالفلسفة” (2014) و”الوجود والعزاء” (2018) مشروعه الأكبر القائم على أن الفلسفة ليست ترفاً ذهنياً، وإنما علاجاً لجراح الذات ومخرجاً من هشاشتها. وفي “التداوي بالفلسفة” على وجه الخصوص، بدا ناشيد قريباً من القارئ العادي، إذ اختار أن يحاور سقراط ونيتشه وسبينوزا بلغة يومية، جعلت من التفكير الفلسفي طوق نجاة في مواجهة القلق الوجودي.

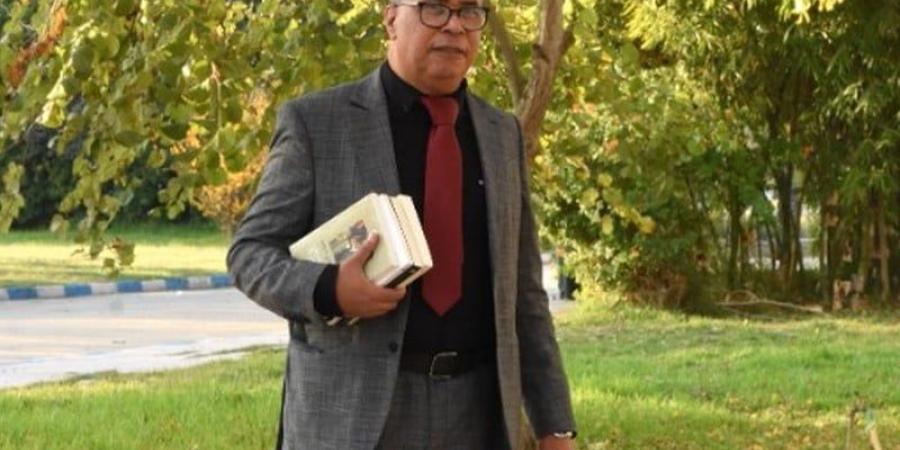

هذا الحوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية يكشف عن الوجه العميق لفلسفة سعيد ناشيد، ليس فقط كمفكر يكتب كتباً، وإنما كإنسان يعيش أفكاره. تتسرب في كلماته نبرة صادقة، كأنها اعترافات شخصية بقدر ما هي رؤى فلسفية. فهو يتحدث عن الفقد بوصفه درساً ضرورياً للتصالح مع هشاشة العالم، ويعود إلى فكرة أن الحياة، رغم قسوتها، قادرة على أن تمنحنا معنى إذا أحسنا الإصغاء لذواتنا.

في الحوار أيضاً يلمس القارئ ذلك الهاجس الدائم بالحرية، باعتبارها شرطاً لا غنى عنه لكرامة الإنسان، ويدرك أن التفلسف بالنسبة لناشيد ليس نزهة عقلية، بل معركة ضد القبح والابتذال والتسلط. ومن أجمل ما يلتقطه القارئ في أجوبته تلك النزعة الإنسانية العميقة، التي تجعل الفلسفة في النهاية بحثاً عن السكينة في عالم مضطرب.

وهذه المقدمة ليست إلا تمهيداً لولوج عالم سعيد ناشيد كما يتجلى في هذا الحوار: عالم متشظٍ بين الذات والعالم، بين الفقد والأمل، وبين هشاشة الحياة وطاقتها المدهشة على العزاء. ومن خلاله يظل كتاب ناشيد، سواء كان “الحداثة والقرآن” أو “الوجود والعزاء”، لبنات متراكمة في مشروع واحد، مشروع يروم أن يجعل الفلسفة رفيقة الإنسان في وحدته، ورفيقة القارئ في رحلة البحث عن معنى لا ينضب. بهذه الروح يمكننا أن نقرأ الحوار بوصفه امتداداً لكتب كُتبت من قبل، وبوصفه أيضاً بداية لأسئلة أخرى لم تُكتب بعد.

نص الحوار:

كيف تصف علاقتك بالفلسفة: هل هي مسار للتأمل الشخصي أم سلاح لمواجهة الواقع الاجتماعي والسياسي؟

علاقتي بالفلسفة ليست مفاضلة بين تأمّل شخصي وسلاح لمواجهة الواقع، بل أمارس الفلسفة كتمرين يوميّ لأجل تهذيب الفهم وتحسين القدرة على العيش في هذا العالم. من يعترض علينا بدعوى أن المطلوب هو تغيير العالم، نقول له: لا يمكنك أن تُغير عالماً لا تستطيع العيش فيه.

وفي الشأن العام تَعمَل الفلسفة لديّ كأخلاق للمقاومة النقدية: تُصحّح بوصلة الفعل، تُقلص منسوب القسوة في الأقوال والأفعال، ترفع منسوب الرحمة في العالم، وتخفف من الطابع الدرامي للحياة.

يتعلق الأمر بمسار نظريّ وعملي وجمالي يُعمِّق معرفة الذات بالعالم، ويُعلِّم فنَّ الحوار (النقاش العمومي) وفنَّ الجوار (العيش المشترك).

في كتاباتك، يبدو أنك تحرض القارئ على إعادة النظر في الثوابت. هل ترى أن الإنسان قادر فعلاً على تحرير فكره من كل الإرث الثقافي والديني والاجتماعي؟ الإنسان كائنٌ عاقل بالفعل، لكنّه ميّال في المقابل إلى “منطقة الأمان المعرفي”. لذلك فأن يفرّط في بعض ممتلكاته لهو أهون عليه من أن يتخلّى عن قناعاته. لكن، لماذا يصعب التحرّر من المسلمات؟

لأن عقولنا تفضّل المسارات القصيرة وتقاوم الجهد المعرفي الإضافي. ولذلك فإننا نبحث عمّا يوافق ما نؤمن به سلفاً ونهمل المُخالف. كما لا ننس أن التسليم بالقناعات المشتركة يكلّف أقل من الشكّ العلني.

إلا أن الفلسفة تفتح مساراً عملياً للتحرّر عبر التشجيع على إعمال آليات التفكير النقدي بأسلوب فردي، وامتلاك شجاعة المساءلة والتساؤل والسؤال، وذلك على قاعدة أن كل الحقائق هي فرضيات لم يتم تفنيدها بعد.

في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالولايات المتحدة، ورغم محدودية حضور الفلسفة كمادة مستقلّة، تُدمَج مهارات التفكير النقدي عبر مواد متعددة، من القراءة والعلوم إلى التاريخ والكتابة الحجاجية والمناظرة، بدل تقديمها كمقرر منفصل. والخلاصة: لا يفرّطون في المادة قبل استخراج لُبابها (قدرة التساؤل والتحليل والتركيب). بذلك النحو فإنهم يستخلصون “الزبدة قبل الاستغناء عن الحليب”.

كيف تتعامل مع التناقضات الداخلية في الإنسان، بين ما يريده عقله وما يمليه وجدانه؟ هل هي مصدر إلهام فلسفي أم معضلة مستمرة؟

هي في أصلها معضلة، لكنها متى أُحسن تدبيرها، تتحوّل إلى تمرينٍ فلسفي يخصّب الذكاء. لا أرى الاشتباك بين العقل والوجدان حربَ بقاء، بل توتراً خلاقاً يحتاج ميزاناً أدق. لا أفصل بين الذكاء العقلي والذكاء العاطفي، بل أراهما تركيباً واحداً في عبقرية الإنسان. أكتب بالعقل حين يطلب البرهان، وبالوجدان حين تلزم العناية، وأسعى إلى تحويل حدّتهما إلى حوارٍ هادئ يزيد وضوح الفكر ورهافة الإحساس. بهذا المعنى، يبقى التوتر مصدرَ إلهام ومعضلة تُدارُ بالحكمة.

هل ترى أن النقد الفكري والثقافي مسؤول عن تغيير المجتمع، أم أنه يظل مجرد تأمل نظري بعيد عن الواقع؟

أكثر شيء نحتاج إليه كمجتمعات يغلب عليها الطابع المحافظ، هي العقل النقدي، أو لنقل الجانب النقدي من العقل. ذلك أن النقد هو الغطاء النظري لكلّ إصلاحٍ جادّ. دوره كشفُ التناقضات، مساءلة المسلّمات، وتفكيك المفاهيم والتصورات. حين يترجم النقد إلى تعليم جيّد وإعلام مسؤول وقوانين عادلة، فإنه يتحوّل من مقالٍ نظري إلى جزء من دينامية تنمية الذكاء العمومي.

النقدُ لا يغيّر الواقعَ وحده، لكنّه يهيّئ شروط التغيير: يحرّر المعنى من “الجهل المقدّس”، ويُبقي الباب مفتوحاً لـ”الجهل الحكيم”، ذلك “الجهل السقراطي” الذي يصون السؤال ويُنَسِّبُ الحقائق. وحين يلتقي النقدُ بالممارسة العمليّة في المدرسة، والإعلام، وإدارة الشأن العام، فإن المجتمع يمشي خطوة أخرى ليس فقط نحو الحداثة، بل نحو حداثة أكثر رحمة.

كثير من القراء يجدون صعوبة في مواجهة أفكارك التي تمزج بين الفلسفة والسياسة والحياة اليومية؛ هل تعتبر هذه الصعوبة اختباراً للوعي أم حاجزاً لا مفر منه؟

لا أرى الصعوبة جداراً عازلاً، بل درجةً على سلّم الفهم. حين أمزج الفلسفة بالسياسة والحياة اليوميّة فأنا أنقل الفكرة من برودة القاموس إلى حرارة الواقع، وأجعل الفلسفة تمارين في تنمية الذكاء العمومي للمواطنين. وهناك تحدث مشقّةٌ مفيدة: مشقّةُ تفكيك العادات الذهنيّة. هنا تكمن الصعوبة إذا.

تلك الصعوبة أعتبرها اختباراً للوعي، ما دامت نابعةً من مواجهة المُسلّمات وتغيير زاوية النظر. أمّا الصعوبات التي تنشأ من ترفٍ تعبيريّ أو تعقيدٍ مُتعالٍ، فهي حاجزٌ غيرُ ضروري أتفاداه. معادلتي على النحو الآتي: تبسيطٌ من غير تسطيح، وتعقيدٌ من غير تعمية، مع أمثلةٌ حيّة تقرّب المعنى، ولغة شفّافة تخاطب العقل والوجدان معاً.

أكتب لأردم الهوّة بين المفهوم والخبرة اليومية، لذلك أقرن كلّ فكرةٍ بمثالٍ من البيت أو الشارع أو المدرسة. الصعوبة هنا ليست استعراضاً، بل دعوة إلى مشاركةٍ نشِطة في الفهم.

في مواجهة السلطة والمعايير الاجتماعية السائدة، هل تعتقد أن الفلاسفة يجب أن يكونوا متمردين بشكل دائم أم هناك حدود للمواجهة؟

لا أرى الفيلسوف مُكلَّفاً بتمرّدٍ دائم ولا بخضوعٍ أبدي. أراه ضميراً يقظاً، يتمرّد حين يصبح الامتثالُ تواطؤاً مع القسوة، ويتروّى حين يغلب التهوّرُ على الحكمة. فالمواجهة عندي وظيفة أخلاقية لا مزاج نرجسي لإثبات الذات.

يمكنني أن أبسُط حدود المواجهة ومعاييرها على النحو الآتي:

الرحمة قبل الغلبة: أيُّ فعل لا يُقلِّص منسوب القسوة ولا يرفع منسوب الرحمة هو استعراض لا مقاومة.

الحقيقة مع المسؤولية: قول “لا” بشجاعة، لكن من غير كراهية أو تشهير قد يُعيد إنتاج عنف السلطة أو سلطة العنف.

وعليه، لا قداسةَ للسلطة، ولا قداسةَ للمواجهة أيضاً.

فلسفتي: نقد بلا حقد، ومقاومة بغيرِ كراهية. فإذا صار الجدارُ عالياً، فمهمّة الفيلسوف أن يطرقَه بالحجّة، وأن يفتحَ في الوقت نفسه نافذةً للهواء المشترك.

كيف ترى العلاقة بين الحرية الفردية والمسؤولية الاجتماعية في عصر تتداخل فيه القيم التقليدية مع الحداثة؟

لا أرى الحرّية الفرديّة خصماً للمسؤوليّة الاجتماعيّة، بل أراهما جناحين لطائرٍ واحد: لا يرفرف أحدُهما دون الآخر. الحرّية عندي كرامة تُصان لا امتياز يُستعرض، والمسؤوليّة فنُّ رعاية الذات والجار والفضاء المشترك.

في زمنٍ تتشابك فيه القيمُ التقليديّة مع الحداثة، أختار “حداثةً رحيمة”: تُنقّي القديم من القسوة والفتن، وتنقي الجديد من العنف والحروب، وتساهم بالتالي في سيرورة أنسنة الإنسان.

على هذا الأساس أومن بأن الحرية تبدأ من كرامة الفرد وتنتهي عند كرامة الآخر. حدّها العملي: حيث يبدأ ألمُ غيري تتوقّف حقوقي. كما أومن بأن المسؤوليّة رعاية لا وصاية: ما يعني أن أتحمّل تبِعات اختياراتي بدل أن أحمّلها للمجتمع.

في تجربتك الفكرية، إلى أي مدى يؤثر الألم الشخصي والصراعات النفسية على بناء رؤيتك الفلسفية؟

كان الألمُ معلّمي القاسي والنبيل في آنٍ واحد. علّمني التواضعَ والرأفةَ وحُسن الإصغاء، كما أنه يُنبّهني دائمًا إلى هشاشة الإنسان.

على صعيد الجسد، مرّتَيْن ألحّ عليّ الأطبّاءُ بالجراحة: في الأولى طردتُ حصاةً كُلويّة بجهدٍ حركيٍّ مُضنٍ، وفي الثانية روّضتُ عمودي الفقري بعد ثلاثِ انزلاقاتٍ غضروفيّة.

وأما على صعيد النفس، خبرتُ الفقد وشهدتُ احتضار بعض الأحبّة. كما شهدت تكالباً إدارياً كبيراً انتهى إلى طردي ظلماً من الوظيفة العمومية قبل أن ينصفني القضاء.

أثناء ذلك كله استعنتُ بالرواقيّين ومونتين: شجاعةُ احتمالِ ما لا أملكُ تغييره، وحكمةُ ترويضِ ما أستطيعُ تدبيرَه. ومن هُنا تعلّمتُ أن أكتب ببطءٍ أقلَّ حدّة وأكثرَ صدقاً، وألّا أضيف إلى العالم شيئاً من قسوته، بل أساهم في رفع منسوبَ الرحمة والحنان، ما أمكنني ذلك.

خلاصةُ الدرس: كلّ فكرةٍ لا تُقلِّص منسوبَ القسوة تحتاج إلى مراجعة.

الألمُ عندي يمدّ الفلسفةَ بحساسيّةٍ أخلاقيّة، ويجعل اشتباكها مع الواقع خاليًا من الكراهية.

ذلك أن الألم عندي ليس معبداً للشكوى بل مختبراً للمعنى.

هل يمكن للفلسفة أن تعطي الإنسان إجابات مطلقة عن معنى الحياة، أم أن السؤال نفسه أهم من الإجابة؟

لا أطلبُ من الفلسفة “جواباً مطلقاً” عن معنى الحياة، فالمطلقُ يُغلق باب المختبر ويُحوِّل المختلفَ إلى خصمٍ ويُبرِّر القسوة باسم اليقين. ما أطلبه منها بوصلةٌ في طريق تُزرع بالأسئلة: أن ترفع منسوب الوضوح، وتُبقي “الجهل الحكيم” يقظاً، كي نظلَّ قادرين على المراجعة والتصحيح.

لكنّي لا أُؤلِّهُ السؤالَ أيضاً. نحتاج أجوبةً عمليةً مؤقتة نعيش بها اليوم، قابلةً للتعديل غداً. أجوبةٌ تُترجَم إلى ممارسة: في المدرسة، والإعلام، وفي مجالات الحوار والجوار، فتُقلِّص منسوب القسوة وتزيد منسوب الرحمة والحنان. فـالسؤال قنديل، والجواب خطوة. لا تكفي الأنوار بلا خطوات، ولا تنفع الخطوات في عتمةٍ بلا ضوء.

بناء عليه، أرفضُ الجوابَ الذي يدّعي الكمال، لأنّه بذرةُ “الجهل المقدّس”، وأقبلُ الجوابَ الذي لا يوقف التفكير، ويمكن تعميمُه بلا ظلم. كما أُبقي البابَ مفتوحاً للمراجعة، على أساس أن الحقيقة تُصان بالنقد لا بالتقديس، وأختبر أيَّ جواب محتمل بسؤالٍ أساسي: هل يُقلِّص من القسوة ويزيد من الرحمة؟

إذا طلبت منك نصيحة لشاب يبحث عن طريقه في عالم مليء بالشكوك والفوضى، ماذا تقول له كي يوازن بين الفكر الحر والواقع العملي؟

المعضلة الأشدّ بالنسبة لشباب اليوم هي الأخلاق: ما الذي ينبغي فعله، وما الذي ينبغي اجتنابه؟ خطاب الحلال والحرام، بصيغته الوعظية الشائعة، لا يزوّدهم اليوم بمعايير فعّالة أمام تعقيد الواقع وتداخل مصالحه. لأجل ذلك أقترح بوصلة بسيطة وعملية:

كل فعلٍ يهدّد صحتك الجسدية أو النفسية، أو يخرّب العيش المشترك، فهو غير أخلاقي.

بعد هذه القاعدة، تأتي جرعة الصدق: أصغِ بصدقٍ لحكاية إنسان أو لمعزوفة أو لهديل طائر؛ ستقوى فيك ملكة الإصغاء. اكتب مذكّراتك أو تقريرك بصدق؛ ستتمرّن على الملاحظة والتنظيم. تحرّك أو ارقص بصدق؛ سيطاوعك الجسد ويكتسب إيقاعه. وألزم عاداتٍ صغيرةً ثابتة: قراءةً يومية، حركةً بدنية، مهارةً رقمية، وبناء شبكة علاقاتٍ باللطف والتعاطف. فالصدق ليس شعاراً أخلاقياً فحسب، بل تقنية تعلّمٍ وتسريع وتيرة النمو.

يمكنني تلخيص القاعدة المعيارية بأسلوب أكثر عملية، على النحو الآتي:

حماية الجسد، صون النفس، ورعاية المشترك. إذا أضاءت واحدة من مصابيح الضرر الثلاثة، فتوقّف وأعد التقدير.

لا تبحث عن الكمال، ابحث عن الاتجاه المناسب لصحتك ونموك. كلّما التزمت بالقاعدة المعيارية، وداومت على جرعات الصدق والعادات الصغرى، صارت بوصلة الأخلاق لديك أدقّ، وصار التعلم أسرع، والعيش المشترك أرحب.

0 تعليق