اقرأ في هذا المقال

- تنويع مصادر الكهرباء في الدول العربية ضرورة حتى نقلل من التعرض لصدمات الأسعار والإمدادات

- الجزائر تتمتع بفرص كبيرة ينبغي الاستفادة منها، بما في ذلك موارد الطاقة المتجددة الوفيرة

- بالنسبة للمغرب، الاستغناء الكامل عن الفحم يتطلب مرونة بالطلب، وتخزينًا، وتحديثًا للشبكة.. لكن هناك تحديات

- الخيارات التركية وخط الغاز العربي، ليست حلولًا إستراتيجية طويلة الأجل لأزمة الكهرباء العراقية

- مع التدهور الشديد في الشبكة السورية، يجب أن تكون الأولوية لاستعادة الاتصال الأساسي وتدفّق الطاقة

تحولات دراماتيكية يشهدها قطاع الكهرباء في الدول العربية على مدار السنوات القليلة الماضية، وسط مشهد عالمي يسيطر عليه من يملك بيده الإمدادات.

ففي حين نجحت بعض البلدان في تأمين الطلب المتنامي، وقعت أخرى فريسة لتخفيف الأحمال واللجوء إلى "عتمات" تتجاوز الـ15 ساعة يوميًا.

ووسط الظلام والعتمة لعدم وجود الوقود، تبدو سماء بعض العواصم العربية ملبدة بدخان الغاز المحترق، بدلًا من توجيهه إلى محطات الكهرباء الفارغة، التي تقطعت بها السبل.

تحولات جوهرية مثيرة للمعرفة والقراءة بشكل مختلف، وأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة دون مواربة، إذ ربما تجد من يلتقطها ويضعها ضمن إستراتيجيته سواء لاستمرار النجاح، أو الخروج من المأزق.

من هذا المنطلق، يأتي حوار منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) مع مستشارة السياسات العامة للكهرباء، الشريكة المؤسسة في شركة نيو إنرجي كونسلت، المهندسة جيسيكا عبيد.

وتملك جيسيكا سجلًا حافلًا من الخبرات على مدار 17 عامًا، خاصة في مجال سياسات واستشارات الطاقة، وتولي اهتمامًا كبيرًا لإستراتيجيات قطاع الكهرباء العالمي.

قطاع الكهرباء في الدول العربية

في الجزء الأول من هذا الحوار الحصري، سيدور الحديث عن قطاع الكهرباء في الدول العربية، وتحديدًا (مصر، السعودية، الإمارات، الجزائر، الأردن، المغرب، العراق، سوريا).

وتقدّم المهندسة جيسيكا عبيد قراءة في أهم ما أنجزته هذه الدول لتأمين استقرار الكهرباء، وتحديات تنويع المزيج الطاقي، ومخاطر الاعتماد المرتفع على الغاز الطبيعي.

وإلى نص الحوار:

مع انتهاء فصل الصيف وذروة الاستهلاك، ما أبرز التحولات أو النقاط الجوهرية بقطاع الكهرباء العربي خلال 2025، مقارنة على الأقل بعام 2024؟

على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة العربية، يُمثّل عام 2025 تحولًا من إدارة الأزمات إلى التكيف الهيكلي في قطاع الكهرباء.

وقد أجبرت صدمات الطاقة في المدة 2022-2024 -مدفوعةً بتقلب أسعار الهيدروكربونات، والطقس المتطرف، وارتفاع الطلب بعد جائحة كوفيد-19- الحكومات على تسريع إجراءات التنويع والكفاءة.

في هذا العام، اتجهت عدّة دول نحو إعادة التوازن في قطاعات الطاقة لديها من خلال التركيز بشكل أكبر على نشر الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، وإصلاحات جانب الطلب.

وواصلت الطاقة الشمسية مسارها التصاعدي، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات أو المغرب، بينما ركّزت مصر والأردن بشكل أكبر على استقرار الإمدادات من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال وزيادة مصادر الطاقة المتجددة.

بدأت سوق الطاقة العربية -التي عانت من التشتت لمدة طويلة- في إظهار أولى بوادر التكامل الإقليمي، مع بذل المزيد من الجهود الدؤوبة نحو الربط الكهربائي عبر الحدود، في ظل اكتساب مشروعات الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر والسعودية زخمًا.

نلحظ أيضًا إدراكًا متزايدًا من الدول لترابط أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي والمالي، مما أدى إلى زيادة التركيز على إصلاحات الدعم، ومنتجي الطاقة المستقلين، وآليات التمويل الأخضر.

نحن نأمل أن تكون المنطقة قد انتقلت عمومًا من الحلول قصيرة الأجل إلى إعادة تصميم النظام على المدى الطويل، حيث تُعدّ الموثوقية، وإزالة الكربون، والقدرة على تحمُّل التكاليف أولويات رئيسة تُشكّل مستقبل الطاقة في العالم العربي.

في 2025، كسرت 4 دول عربية (مصر والجزائر والمغرب والأردن) الأرقام القياسية لديها في الطلب على الكهرباء، دون اللجوء لتخفيف الأحمال.. هل يعود ذلك إلى مرونة شبكاتها الكهربائية أم الاستعداد المبكر لذروة الطلب؟

هذه الدول وغيرها استثمرت - بعد عدّة فصول صيف متتالية من ضغط الكهرباء-في تنويع مصادر الإمداد، وتوسيع هوامش الاحتياطي، وتحديث عمليات الشبكة.

وبالنسبة للدول الـ4، سارت الأمور كالتالي:

لجأت إلى استيراد الغاز المسال لتخفيف نقص الغاز وتوسيع سعة الشبكة.

- المغرب:

اعتمد على مزيج توليد الطاقة المتنوع، من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والغاز، لموازنة ارتفاعات الطلب.

- الأردن:

استفاد من الكفاءة، وتحسين التنبؤات، واستقلال منتجي الطاقة، مما عزّز المرونة التشغيلية.

- الجزائر:

موارد الغاز الوفيرة كانت عاملًا رئيسًا في تأمين تشغيل محطات الكهرباء على مدار الساعة، إلى جانب استقرار تصدير نحو 500 ميغاواط إلى تونس.

ومع ذلك، كان العامل الأكثر حسمًا في عام 2025 هو الاستعداد المبكر، دخل كل مشغّل للنظام الصيف بخطط واضحة للاستعداد لذروة الاستهلاك، وجداول صيانة منقحة، وشراء مسبق للوقود أو سعة الربط.. هذا لا يعني أن المشكلة قد حُلَّت أو أن التحديات لن تستمر.

في نهاية المطاف، تعاني المنطقة من نمو غير مستدام في الطلب، وهو أمر يحتاج إلى معالجة فعّالة من خلال بذل المزيد من الجهود في إدارة جانب الطلب.

وسيكون هذا مهمًا خصوصًا مع استمرار المنطقة في تنمية اقتصادها، ومواجهة أعداد أكبر من السكان، وارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، مما يستوجب زيادة الطلب على التبريد والمياه، والاستثمار في الكهرباء والذكاء الاصطناعي.

أغلب الدول العربية -وخاصة الخليج- تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة تتجاوز الـ70% في مزيج الكهرباء.. كيف تقيّمون مخاطر ذلك، ومدى أهمية تنويع المزيج الكهربائي؟

تنويع مصادر الكهرباء، قبل كل شيء، يُعدّ مصدر قلق اقتصادي وضرورة أمنية، فالغاز الطبيعي هو المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء في المنطقة، مما يُشكّل نقاط ضعف هيكلية وإستراتيجية.

فمن ناحية، أسهَم الغاز في تعزيز موثوقية الطاقة والتوسع الصناعي في منطقة الخليج، مُوفّرًا احتراقًا أنظف من النفط، ومع ذلك، يُعرّض هذا الاعتماد الأنظمة لـ3 مخاطر تتمثل في:

- انقطاعات في الإمدادات.

- تقلّبات الأسعار.

- تكاليف الفرص البديلة.

فبالنسبة لمنتجي الغاز، كل متر مكعب من الغاز الطبيعي المُستهلك محليًا لتوليد الكهرباء لا يُصدّر ولا يُستعمَل في صناعات ذات قيمة أعلى.

علاوة على ذلك، فإن معظم دول المنطقة إمّا لا تُنتج، أو لا تُنتج ما يكفي من الغاز الطبيعي، مما يزيد من الحاجة إلى الاستيراد، ومع استمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء والمياه المُحلّاة، يواجه العديد من الدول تضييقًا في هوامش الربح بين إنتاج الغاز، والتزامات التصدير، واحتياجات الاستيراد، والاستعمال المحلي.

لذا، يُعدّ تنويع مصادر الكهرباء ضرورة، ويُعزز نشر مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزينها أمنَ الوقود والمرونة الاقتصادية، مما يُقلل من التعرض لصدمات الأسعار والإمدادات.

إن الأحمال النووية الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والزيادة الكبيرة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية، وخطط الهيدروجين الأخضر المتكاملة في سلطنة عمان، كلّها عوامل توضّح التحول الإقليمي نحو المرونة متعددة المصادر.

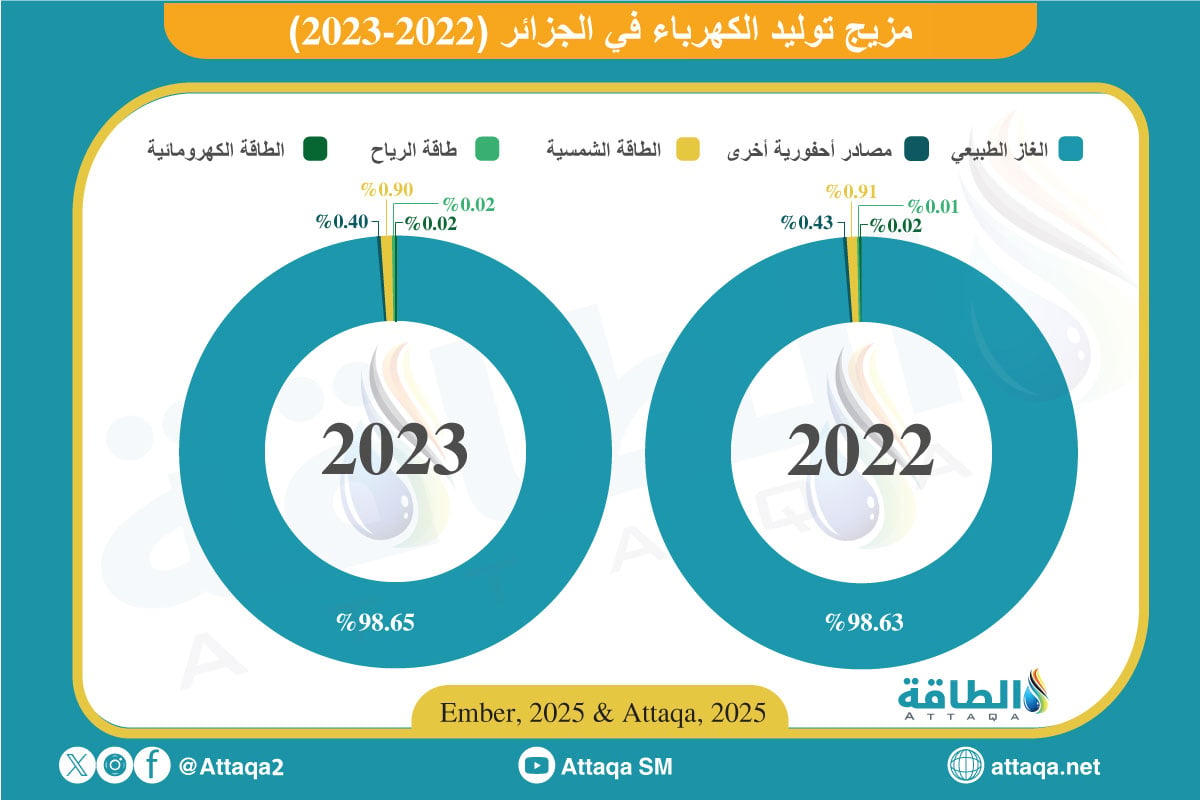

-الجزائر هي أكبر دولة عربية اعتمادًا على الغاز في توليد الكهرباء، بنسبة تقترب من 99%.. ألا يُهدر ذلك احتياطيات الدولة من الغاز؟.. وما هي أبرز البدائل؟

توليد الكهرباء بالغاز في الجزائر سمح بتوفير كهرباء بأسعار معقولة وتحقيق استقرار اقتصادي، مما أسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلّا أن هذا التوجه ينطوي على مفاضلة مكلفة.

فارتفاع الاستهلاك المحلي يؤدي إلى تآكل أحجام الصادرات، وتراجع الإيرادات المالية، وتضييق احتياطيات النقد الأجنبي، ونظرًا للاعتماد على الغاز، يظل استقرار الاقتصاد الكلّي في الجزائر مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالطلب العالمي على المحروقات وأسعارها.

هذا الأمر يخلق نقطة ضعف متزايدة مع ازدياد تنافسية أسواق الغاز العالمية وانخفاض انبعاثات الكربون، وسعي أوروبا للحصول على الغاز من مصادر مختلفة، ووضعها هدفًا طويل الأجل لتقليل الاعتماد على الغاز، في حين لا يشهد إنتاج الغاز الجزائري نموًا.

وتستهدف إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون خفض الطلب على الغاز بنسبة 40% بحلول عام 2030، مما يهدد إيرادات الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني قطاع الغاز في الجزائر بسبب:

- ضعف الأداء نتيجة تقادم البنية التحتية.

- العقبات التنظيمية.

- السياسات التي تعوق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبينما عززت الحرب في أوكرانيا (منذ عام 2022) مؤقتًا صادرات الجزائر من الغاز إلى أوروبا، وعززت أهميتها الجيوسياسية، فإن هذه المكاسب قصيرة الأجل قد تعزز المخاطر طويلة الأجل، إذ قد تواجه الجزائر مخاطر تتعلق بأصولها العالقة وتجد نفسها عالقة في بُنيتها التحتية للغاز.

لذا، أصبح تنويع مصادر الطاقة في الجزائر أمرًا ملحًّا، وسيؤثّر فشله بالنموذج المالي للدولة واستقرارها.

وما رؤيتكم للخروج من هذا المأزق؟

أرى أن الجزائر تتمتع بفرص كبيرة ينبغي الاستفادة منها، بما في ذلك موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، والموقع الإستراتيجي، والأراضي الشاسعة، والقدرة المالية الكبيرة.

ويمكن للإصلاحات أن تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وتتيح نشر أنظمة الطاقة النظيفة على نطاق واسع.

كيف ترون البطء الشديد بوتيرة مشروعات الطاقة المتجددة في الجزائر، رغم الإمكانات الكبيرة في هذا القطاع، خاصة معدل الإشعاع الشمسي؟

بطء الجزائر في نشر الطاقة المتجددة يعكس قيودًا هيكلية ومؤسسية، كما عاقت القيود المالية جهود توسيع نطاق الطاقة المتجددة، بما في ذلك الدعم وسوء ظروف الاستثمار، ومحدودية مشاركة القطاع الخاص، وضعف تطبيق المؤسسات والسياسات.

ومع ذلك، تكتسب الإصلاحات وفتح السوق للاستثمارات الأجنبية زخمًا متزايدًا، مما يبشّر بنشر أفضل لأنظمة الطاقة النظيفة.

وتتمتع البلاد بإمكانات وفيرة في مجال الطاقة الشمسية، مما يؤهّلها لنشرها على نطاق واسع، إلّا أن التقدم عاقه الهيكل السياسي، ونموذج الحوكمة المتمركز حول الهيدروكربون، والنفور من إصدار الديون، ومحدودية مشاركة القطاع الخاص، كما تهيمن الكيانات المملوكة للدولة على توليد الطاقة والتخطيط والمشتريات.

ومن ثم، يجب أن تكون الشركات المملوكة للدولة -وخاصة سوناطراك- في صميم خطط التنويع.. لطالما أولت أطر السياسات الاكتفاء الذاتي والتحكم أولويةً على الانفتاح والمنافسة، مما أدى إلى تأخير المناقصات وردع رأس المال الأجنبي.

ومؤخرًا، عدّلت شركة أليجريا اللوائح للسماح بملكية أجنبية بنسبة 80% في قطاع الطاقة، وتُركّز على بناء قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومعظمها للتصدير إلى أوروبا.. وهكذا، ورغم أن القدرة المركبة على الطاقة المتجددة ضئيلة، فمن المؤكد أن هذا الوضع سوف يتغير في المستقبل القريب.

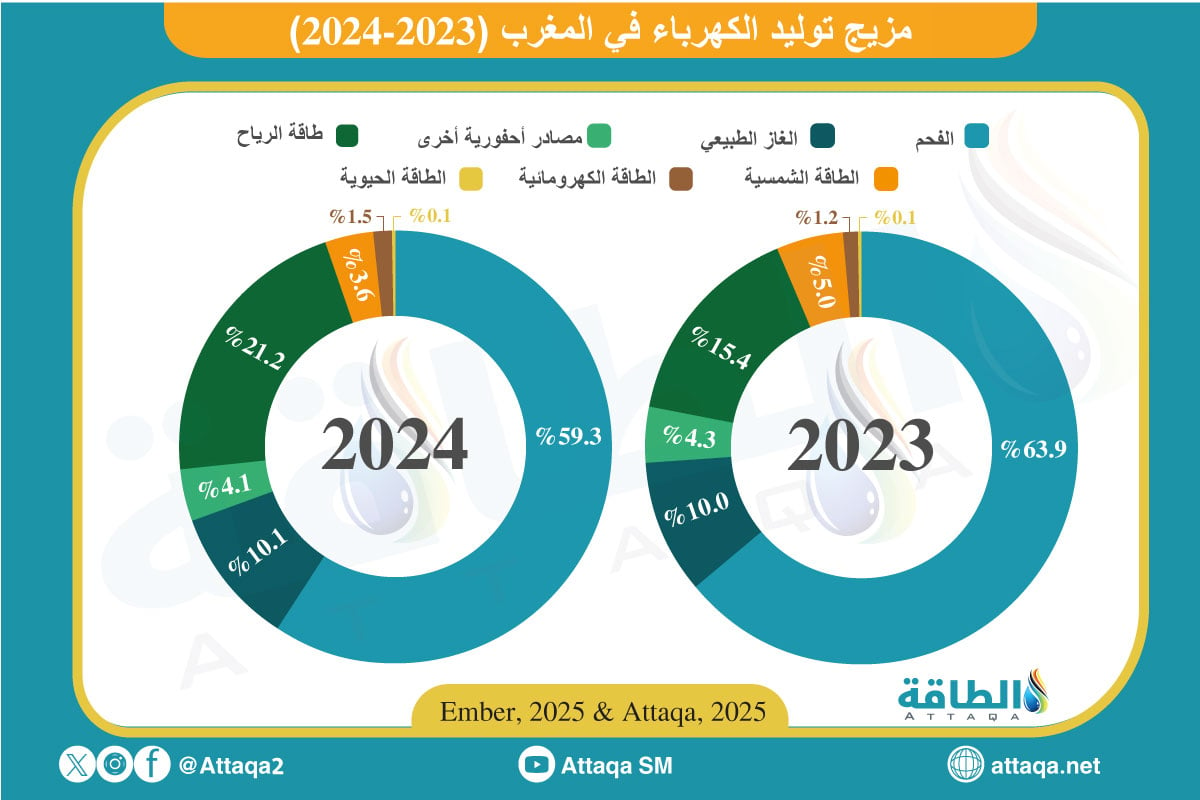

على النقيض، المغرب يعتمد بنسبة 60% تقريبًا على الفحم، لكن مصادر الطاقة المتجددة ترتفع سنويًا.. ما تقييمكم لهذا المزيج الطاقي؟

المغرب يتجنّب التمسك بالبنية التحتية التقليدية للوقود الأحفوري، لأسباب اقتصادية في الغالب، لتقليل فواتير الاستيراد، وقد استفادت البلاد من مواردها وموقعها الإستراتيجي لجذب استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وقد نجح ذلك.

وعلى مدار العقد الماضي، برز المغرب رائدًا إقليميًا في نشر الطاقة المتجددة، حيث توسَّع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى ما يقرب من 40% من القدرة المركبة، بدعم من مشروعات ضخمة مثل نور ورزازات وطرفاية.

وقد كان هذا النمو مدفوعًا باستمرار المؤسسات والسياسات: إنشاء الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (MASEN)، واتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل، والشراكات الإقليمية والدولية القوية، والالتزام القوي للدولة بتحقيق حصة متجددة تبلغ 52% من القدرة المركبة بحلول عام 2030.

كما تتجه أنظار العديد من المستثمرين إلى المغرب نظرًا لموقعه الإستراتيجي واستقراره السياسي والاقتصادي.

واستثمرت دول الخليج بكثافة في صناعة الطاقة المتجددة في المغرب، من خلال مطوري الطاقة العمالقة، أو صناديق الثروة السيادية.

هل بإمكان الطاقة المتجددة أن تحلّ محلّ الفحم قريبًا في المغرب؟

حققت عطاءات المغرب تعرفات منخفضة نسبيًا للطاقات المتجددة، وتُقلّل إضافات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد حصة الفحم في توليد الكهرباء باطّراد.

ومع ذلك، يتطلب الاستغناء الكامل عن الفحم مرونة في الطلب، وتخزينًا، وتحديثًا للشبكة، وتجارة إقليمية، وتخفيضًا تدريجيًا لدعم الفحم، بالإضافة إلى إضافات توليد الطاقة المتجددة.. كل هذا سيحدّد مدى سرعة تجاوز مصادر الطاقة المتجددة.

يكمن التحدي التالي الذي تواجهه الحكومة في تسريع التحول من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة من خلال بُنية تحتية مرنة، وتخزين، وإدارة الطلب لضمان الموثوقية مع تزايد مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة في مزيج الطاقة.

ولتحقيق ذلك، تحتاج الحكومة أيضًا إلى الحفاظ على زخم الاستثمار لزيادة تدفقات رأس المال وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة الطموحة مع تأمين كهرباء بأسعار معقولة للمستهلكين.

نتحول إلى العراق وأزمة الكهرباء الخانقة.. ما هي البدائل رغم استمرار حرق الغاز؟.. وهل يمكن أن تكون تركيا أو خط الغاز العربي "حلًا إستراتيجيًا على المدى الطويل"؟

تعدّ الخيارات التركية وخط أنابيب الغاز العربي (AGP) مُكمّلاتٍ للحلّ، ولكنها ليست حلولًا استراتيجية طويلة الأجل بحدّ ذاتها.

تتطلب أزمة الكهرباء في العراق إعادة بناء أسس القطاع، ويجب على البلاد إعطاء الأولوية لالتقاط ومعالجة غازها الخاص، الذي يُحرق حاليًا بكميات هائلة، مما سيسمح للعراق بتغذية محطات الطاقة مع تعزيز الاستقرار المالي.

ومن الأهمية بمكان أيضًا إعادة تأهيل الشبكة لتقليل الخسائر التي تصل إلى ما يقرب من نصف الكهرباء المُولّدة، والتي تُعزى إلى البنية التحتية القديمة، والتوصيلات غير القانونية، وأنظمة الفوترة الضعيفة.

سيُضيف تنويع مصادر التوليد، من خلال مصادر الطاقة المتجددة، والربط الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وخطوط إمداد الغاز الجديدة من تركمانستان، مزيدًا من المرونة، ولكن فقط إذا اقترن ببُنية تحتية حديثة للشبكة وتنسيق مؤسسي قوي.

ما هو التحدي أو العقبة الأكبر في هذه الأزمة؟

أكبر عقبة تواجه العراق ليست ندرة الطاقة، بل فشل الحوكمة.. لقد تركت سنوات من سوء الإدارة والفساد وتشتّت المسؤوليات، فالقطاع غير قادر على جذب الاستثمارات أو توفير طاقة موثوقة.

إن إصلاح الدعم، وتعزيز المساءلة، وتمكين المؤسسات، لا يقل أهمية عن بناء محطات كهرباء جديدة.

ومن ثم، فإن تقليل الاعتماد على الواردات الإيرانية يتوقف بشكل أقل على البدائل الأجنبية، وبشكل أكبر على قدرة العراق نحو معالجة أوجه القصور في الداخل من خلال تعزيز قطاع طاقة شفّاف وجاهز للاستثمار، يخدم المواطنين بدلًا من المصالح الخاصة.

العراق لديه إشكال آخر، هو أن أقصى طاقة إنتاجية لديه هي 28 ألف ميغاواط، في حين إن الطلب يقترب من 50 ألف ميغاواط.. هل يمكنه خلال سنوات قليلة تعويض هذه الفجوة من خلال بناء المزيد من المحطات الضخمة؟

أرجو أن ننتبه إلى أمر مهم هنا، فزيادة سعة توليد الطاقة دون معالجة الخسائر الفنية وغير الفنية ستؤدي إلى المزيد من الفجوات والخسائر المالية.

إلى جانب ذلك، فإن إضافة سعة توليد طاقة متجددة متغيرة دون تحسينات في الشبكة ستؤدي إلى تقليص الكهرباء والمزيد من الخسائر المالية.

لذا، يُعدّ بناء أسس البنية التحتية أساسًا للتعافي.. إن بناء مشروعات ضخمة جديدة دون معالجة نقاط الضعف الهيكلية هذه لن يؤدي إلّا إلى توسيع نطاق نظام هشّ أصلًا.

علاوة على ذلك، فإن تمويل وتنفيذ محطات توليد الطاقة على نطاق المرافق في بيئة الحوكمة الحالية في العراق -التي تتّسم باختناقات في المشتريات ومخاوف أمنية وبطء في تنفيذ العقود- يجعل التوسع السريع في السعة أمرًا غير واقعي.

يكمن المسار الأكثر مصداقية في التنويع التدريجي:

- تسريع عملية التقاط الغاز المحترق لتزويد المحطات الحالية بالوقود.

- نشر مصادر طاقة متجددة معيارية بالقرب من مراكز الطلب لتخفيف ضغط الشبكة.

- إعادة تأهيل وحدات التوليد المعطلة لاستعادة السعة المفقودة.

- يمكن أن يكون الربط الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وتركيا بمثابة احتياطيات مؤقتة خلال ذروة الطلب، بينما يجب أن تُدمج الحلول طويلة الأجل مثل الكفاءة وإدارة الطلب.

باختصار، يجب على العراق إصلاح نفسه وتحسينه وتطبيق اللامركزية للخروج من الأزمة.

هذا يقودنا إلى ظروف مشابهة ولو قليلًا، وهي سوريا.. ما تقييمكم للخطوات التي اتخذتها في قطاع الكهرباء منذ سقوط نظام بشار الأسد؟

نعم، الإصلاحات المبكرة في سوريا تعكس الحاجة المُلِحّة إلى الاستقرار، وكيف أصبحت الكهرباء عملةً دبلوماسية.

ومع التدهور الشديد في شبكتها، يجب أن تكون الأولوية لاستعادة الاتصال الأساسي وتدفّق الطاقة، حتى قبل أيّ إضافات جذرية في القدرة.

لكن نجاح هذه الإصلاحات التقنية سيعتمد على قدرة السلطات الجديدة على بناء هيكل تنظيمي ذي مصداقية، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، والتغلب على اختناقات الحوكمة.

وفي بيئة انتقالية هشّة، تُمثّل الكهرباء اختبارًا للتماسك السياسي والشرعية المؤسسية، ومن ثم عامل استقرار.

هل سفن توليد الكهرباء يمكن أن تكون من بين الحلول لتعويض الفجوة بين الطلب والإنتاج؟.. أم أن تكلفتها المرتفعة تمنع ذلك؟

يمكن لهذه السفن أن توفر حلًا مؤقتًا في البلدان التي تواجه عجزًا حادًا في توليد الكهرباء، لكنها ليست حلًا فعّالًا من حيث التكلفة، ولا مستدامًا.

وتوفر بارجات الكهرباء السرعة والمرونة، مما يسمح بتجاوز الجداول الزمنية الطويلة لإنشاء البنية التحتية الثابتة.. هذا يجعلها قابلة للتطبيق خلال الأزمات.

ومع ذلك، فإن تكاليف تشغيلها مرتفعة للغاية، وغالبًا ما تصل إلى ضعفين أو 3 أضعاف تكلفة التوليد المحلي، وتنتهي بتجاوز الإطار الزمني المحدد لها، لتصبح الحل طويل الأجل بدلًا من الحل المؤقت.

في حالة لبنان مثلًا، أُجِّرَت بارجات الطاقة لمدة 8 سنوات، ولم تَبنِ الدولة محطات الكهرباء الحرارية الثابتة اللازمة، وخسرت احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة.

وفي حالة العراق، لم يغطِّ استئجار بواخر الطاقة التركية لصيف 2025 سوى جزء ضئيل من الطلب.

يكمُن العيب الحقيقي للاعتماد على سفن الكهرباء، في تكلفة الفرصة البديلة.. كل دولار يُنفَق على الإمداد المؤقت يحلّ محلّ الاستثمار في الأصول الدائمة، مثل محطات الطاقة الحرارية الجديدة، أو المحطات المتجددة، وإعادة تأهيل الشبكات التي يمكن أن تزيد من السعة والكفاءة دائمًا.

علاوة على ذلك، يُديم الاعتماد على المورّدين الخارجيين نقاط الضعف ذاتها التي تحاول العديد من الدول تجنّبها: التقلبات، ومخاطر العملات، والانكشاف السياسي.

ويمكن لسفن الطاقة أن تُشكّل حلولاً مؤقتة في حالات الطوارئ، ولكن يجب أن تبقى مؤقتة بطبيعتها، فالاستقرار طويل الأمد يتطلب تخطيطًا طويل الأمد.

من هي جيسيكا عبيد؟

تملك جيسيكا عبيد سجلًا حافلًا من الخبرات، خاصة في مجال سياسات واستشارات الطاقة، وتولي اهتمامًا كبيرًا بإستراتيجيات قطاع الكهرباء العالمي.

وعلى مدار سنوات خبرة تمتد إلى 17 عامًا، خبيرة ومستشارة مستقلّة في مجال الطاقة، وشريكة مؤسسة في شركة نيو إنرجي كونسالت New Energy Consult، في دبي.

وهي أيضًا عضوة مجلس إدارة في شركة آيريس سولار تيكنولوجيز )Iris Solar Technologies

وشركة الاستشارات البريطانية أزور إستراتيجي (Azure Strategy) -ومقرّها لندن-.

وقد سبق أن شغلت جيسيكا عبيد منصب زميلة مشارِكة في قسم الطاقة والبيئة والموارد في المعهد الملكي للشؤون الدوليّة – تشاتام هاوس في لندن، وباحثة غير مقيمة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، قسم الطاقة والاقتصاد وقسم الدراسات حول لبنان.

كما تولّت سابقًا منصب كبيرة مهندسي الطاقة في برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في بيروت، وعملت لمدّة في الهندسة مع التركيز على قطاع الطاقة المتجددة بالبلدان النامية.

تُقدّم المهندسة جيسيكا عبيد إسهامات بارزة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بأنظمة تخزين الطاقة، والربط الكهربائي بين الشبكات، ومعوقات تأمين التغذية الكهربائية.

وحصلت جيسيكا عبيد على جوائز من برنامج زوار الاتحاد الأوروبي، وبرنامج TechWomen التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وزمالات القادة الدوليين التابعة لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة.

نرشح لكم..

0 تعليق