كيف تتبدى اللغة حين تنزل من علياء النص الأدبي إلى صخب الشارع؟ ماذا يحدث للكلمة حين تتحول من حامل للمعنى إلى مجرد شعار يزين واجهة محل أو لافتة مقهى؟ وكيف تتشكل عندنا لحظة الدهشة حين نواجه هذا “الأدب الشعبي”، المبتور أحيانا، وهو يحاكي “الثقافة الكبرى” في ثوب تجاري باهت؟ هل الكلمات تفقد روحها حين تحفظ في أرشيفات رسمية، أم أنها تجد حياتها الحقيقية في حركة الناس اليومية، في التهكم، في الأغاني، وفي وسائل التواصل الرقمي؟ وهل يمكن للغة اليومي أن تكون تهديدا أم تعزيزا للغات الرسمية، حين تنتقل الكلمات بين الفصحى والشارع، بين القاموس والذاكرة الجماعية؟ وهل سيجد الذكاء الاصطناعي اللغة حية، مرنة، نابضة بالمعنى، أم مجرد خوارزميات محكومة بقوانينها الصارمة، من غير قدرة على التمدد أو التمرد؟

حين يتحول الحانوت إلى أقصوصة رديئة

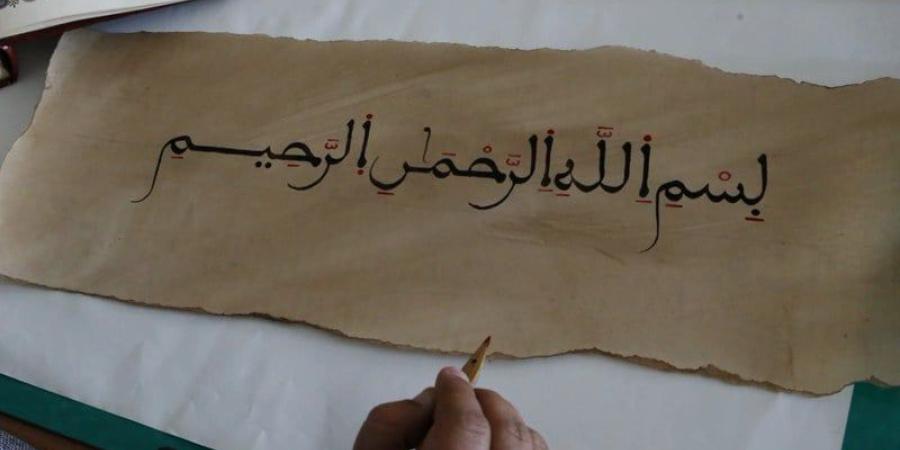

في المدن، لا تحتاج إلى فتح كتاب كي تقع على نص مكتوب، يكفي أن ترفع رأسك في شارع شعبي أو زقاق قديم لتجد نفسك أمام مشاهد من الأدب الرديء مطبوعة على لافتات الدكاكين والمقاهي. هناك حيث تتحول العربية إلى كائن مكسور الجناح، والفرنسية إلى طيف يلهث كي يلتحق بمعناه الأصلي، تتأسس حكاية مضحكة وساخرة في آن، حكاية اللغة حين تهبط من مقامها لتصبح سلعة تجارية. تبدو هذه الواجهات أشبه بمختبر عجيب للترجمة العفوية: بائع المواد الغذائية يظن نفسه شاعرا، وصاحب المقهى يتخيل أنه في شارع “الباستيل” بباريس، وصاحب محل الهواتف المحمولة يقتبس كلمات لم يسمعها إلا في إعلان عابر.

هكذا، من دون قصد، تولد نصوص قصيرة على شكل أسماء لامعة تحاول الإغراء، بيد أنها لا تنجح إلا في إثارة الضحك. إنها نصوص بدون محرر معلوم ولا مدقق متمكن، يكتبها من يجيد الخط أكثر مما يجيد اللغة، أو من يتوهم أن الفرنسية “تضيف قيمة” حتى وإن كتبت مهشمة، أو أن العربية تكفيها زخرفة الحروف لتغدو بليغة. في النهاية، يجد المرء نفسه يقرأ عبارات لا يفهمها تماما، لكنها تظل عالقة في ذهنه مثل نكتة عابرة. لذلك، يمكن القول إن هذه المحلات ليست فقط أماكن لبيع الخبز أو القهوة أو الهواتف، وإنما هي أيضا مطابع صغيرة لإنتاج قصص قصيرة مكتوبة على واجهة من خشب أو بلاستيك، لا تنشد الخلود الأدبي، بيد أنها قادرة على أن تمنح العابر ابتسامة، أو تنهيدة، أو ربما سؤالا عن حال اللغات حين تستوطنها التجارة.

شوارع من غير ذاكرة

تبدو اللغة في الشوارع أشبه بفرجة شعبية مفتوحة: كل واجهة دكان هي مشهد، وكل لافتة جملة مبتورة من رواية لا مؤلف لها. الشارع ليس مجرد فضاء للعبور، إنه نص طويل يكتبه أصحاب الحوانيت من غير وعي، ويمحوه الغبار والشمس والمطر من حين لآخر. إنه مسرح حي حيث الكلمات تتدلى من فوق الرؤوس مثل زينة عيد بائسة. اللافت أن هذه الشوارع تتعامل مع اللغة كما يتعامل البائع مع بضاعته: يكدسها من غير ترتيب، يخلط الفرنسية بالعربية، ويضيف الإنجليزية أحيانا مثل التوابل الحارة. فلا عجب أن يتحول الرصيف إلى سوق “نحوي” صاخب.

المضحك أن المارة، وهم يتنقلون وسط هذا “الركام اللغوي”، يتحولون بدورهم إلى قراء عابرين لقصص تافهة: يلتقطون العنوان، يبتسمون، ثم يكملون الطريق كما لو أنهم أغلقوا كتابا رديء الطباعة. وإذا كان هناك من جمال في هذه الفوضى، فهو جمال غير مقصود: “بوتيك دو ستيل” حيث الأقمشة أشد بؤسا من أسمائها، و”صالون أميرة” حيث مجفف الشعر لا يعمل إلا بنصف طاقته. هكذا تتحول الشوارع إلى “حفلات تنكرية لغوية” متواصلة: الفرنسية تضع قناع الأرستقراطية، والعربية تزاحمها لتبقى حاضرة ولو في الهامش، والإنجليزية تظهر مثل بهلوان يتلعثم في النطق. وبين هذه الأقنعة كلها، يبقى الشارع ساخرا، شاهدا على أن الكلمات حين تنزل من رفوف المعاجم إلى الأرصفة، تفقد وقارها وتدخل لعبة التنكر من غير رجعة:

“زنقة الحرية” تنتهي بجدار إسمنتي مسدود.

“حي السعادة” حيث وجوه العابرين تعبر عن شيء إلا السعادة.

“شارع المقاومة” يزدان بملصقات “التخفيضات الكبرى” التي تقاوم جيوب المارة أكثر مما قاومت المستعمر.

ولأننا مولعون بالاقتباس، لم تسلم المدن الجديدة من “الوجبات السريعة في التسمية”: “كوت دازور”، “كازابلانكا باي”، … أسماء تشبه تطبيقات هواتف أكثر مما تشبه فضاءات تنبض بالحياة.

حين تخاف اللغة من نفسها

تثير الضحك أحيانا ردود الفعل المتشنجة كلما لامست الأذن كلمة بالدارجة المغربية، كأن اللغة جدار مقدس لا يجوز تسلقه. بهذا الخيار، تصبح اللغة أسيرة قيود وهمية، تتوقف عن التنفس والانفتاح على احتمالاتها، وتحرم من انعكاسها الطبيعي، كأن الدارجة قادرة وحدها على هدم صروح النحو والصرف والتركيب بمجرد دخول مختبر اللسانيات. اللغة لا تموت إلا حين تسجن في قوالب جامدة، حين تختزل في خطاب ثابت، أو حين تتحول إلى وسيلة لإثبات الهوية بدل أن تكون أفقا لتعددها. إن محاولة حصر العربية في متحف زجاجي لا تحافظ على حيويتها، بقدر ما تحرمها من الحركة والتمدد، بينما تبقى اللغة في اليومي حية ومتجددة.

الدارجة، بمرونتها وطفولتها المشاغبة، لا تنتظر إذنا لتلعب. تدخل إلى الأغنية المعاصرة وقصائد الملحون، في الإعلان والزجل، وفي نكتة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتثبت بذلك قدرتها على التجدد والاختلاف. ذلك أن التقعيد اللغوي لا يمنح بقرار، وإنما يولد من الرصد والتحليل والمقارنة، وهو ما يظهر في تنوع مجال استعمال الدارجة وتنوعها.

المفارقة أن دراسة اللهجات العربية تكشف تنوعا غنيا، بينما الحكم عليها أحيانا يكون ضيقا، لاعتبارات معيارية أو تقليدية، متجاهلة دورها في الحياة اليومية. اللغة ليست تمثالا جامدا، إنها كائن حي يتنفس بالاختلاف، ويمتلك القدرة على استيعاب انعكاسات متعددة دون أن تفقد هويتها؛ كما أن الدارجة ليست دخيلة على العربية، بقدر ما هي نتاج طبيعي لتاريخها، مزجت العربية بما جاورها من لغات وثقافات، وصاغت لحنها الخاص. لا يكون الدفاع الحقيقي عن العربية بالحصر والتقييد، وإنما بالانفتاح والتجديد. العربية لا تضعف بسبب وجود الدارجة، بيد أنها تزداد ثراء لأنها ترى انعكاساتها في مرايا متعددة؛ على أن محاولة حصرها تشبه منع النهر من الالتقاء بروافده، ظنا أن الصفاء لا يكون إلا بالجمود، بينما الصفاء الحقيقي يكمن في جريان الماء، وحيويته وقدرته على حمل رواسبه ليظل نابضا بالحياة.

من يريد تحديث اللغة بنقرة زر؟

يبدو أحيانا أن ثمة تصورات ترى في الذكاء الاصطناعي عصا سحرية قادرة على تنمية العربية بقرارات فوقية، وكأن اللغة برنامج يمكن تحديثه بنقرة زر، أو أمر يملى على الآلة فتستجيب: “اجعل العربية عظيمة من جديد!” فيرد الحاسوب: “تم التنفيذ.” كما أن اللغة لا تتطور بقرار إداري ولا بفتوى رقمية، وإنما بقدرتها على التفاعل مع الحياة، مع العلوم والشارع والأغنية والفلسفة في آن واحد. الأكثر إثارة للمفارقة أن هذا التصور يجعل الذكاء الاصطناعي يتعامل مع اللغة العربية كما يتعامل المحنط مع الجسد الموميائي: تزيين خارجي ومساحيق وربما بعض المؤثرات ثلاثية الأبعاد، بينما جوهر الذكاء الاصطناعي ليس التقديس وإنما الإبداع، ليس الحفظ، بل إعادة الخلق. فكيف يمكن لآلة أن تنعش لغة محبوسة في قفص القواعد، ثم ينتظر منها أن تحلق بعيدا؟

العربية لا يمكن أن تنمو بالذكاء الاصطناعي إذا ظلت مجردة من المحتوى الحي؛ فهي تنمو حين يجد فيها المبرمج والشاعر والطفل ما يغذي تفكيرهم ومخيلتهم. الذكاء الاصطناعي أداة غير قادرة على شق بحر الجمود ليعبر بنا إلى الحداثة، ما لم يكن في أذهاننا ماء حي يتدفق. تنمية العربية بالذكاء الاصطناعي، إذن، رهينة أولا بقدرة الخيال على التحرر قبل تحرير البيانات. فإذا ظلت اللغة في قفص الاتهام، ستعيد لنا الآلة صورة مشوهة عن أنفسنا. أما إذا أتيح لها أن تعكس تنوع العربية وحيويتها، فقد نكتشف أن الآلة أقل خوفا من البشر، وأكثر وفاء للغة لأنها لا تعرف معنى الإيديولوجيا. ليست اللغة ملكا لأحد، وليست ماضيا يمكن حفظه أو متحفا يمكن تأمينه، إنها كائن حي يتدفق في الشوارع، يضحك في النكت، ويتحدى الأرشيف، ويختبر قدرته على التكيف مع كل عصر جديد. وما لنا إلا أن نقف مذهولين، نراقب ونتعلم، وربما نضحك، أمام عبث محاولتنا الإمساك بما يفوق كل جدران الزجاج وأرشيفات السلطة: اللغة، ذلك المخلوق الذكي والحر، الذي يعيش كما يحب، من غير قيود، أو حدود…

فهل يمكن للغة أن تظل صامدة حين تستباح من أجل لفت الأنظار وبيع المنتجات؟ كيف تتصرف الكلمات حين تسجن في إطار إعلان تجاري، فتفقد ثقلها وتصبح مرآة مشوشة لمعان كانت لها في النصوص الجميلة؟ وما الذي يخبرنا به هذا الانحدار الطارئ عن قدرتنا على قراءة المدينة وفهم حكاياتها المكتوبة بين اللافتات؟ وكيف يمكن للعين الواعية أن تلتقط بين هذه اللافتات بقايا شاعرية أو ألم خفي، في حين يبدو أن كل شيء يصرخ بالسطحية والاندفاع نحو الانتباه؟ هل نحن قادرون على احتواء اللغة ضمن حدود القواعد والمعاجم، أم أن الحياة اللغوية تتجاوز كل محاولات السيطرة، وتستمر في التنفس والابتكار والتهكم حتى في وجه أكثر الإيديولوجيات صرامة؟ هل يكون الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لترسيخ الجمود، أم أنه مرآة تظهر لنا تنوع اللغة ومرونتها، وربما حتى سخرية الكلمات منا؟

لنتأمل؛ وإلى حديث آخر.

0 تعليق